mit dank an lioba n., die das cover aus ihrem archiv gefischt hat.

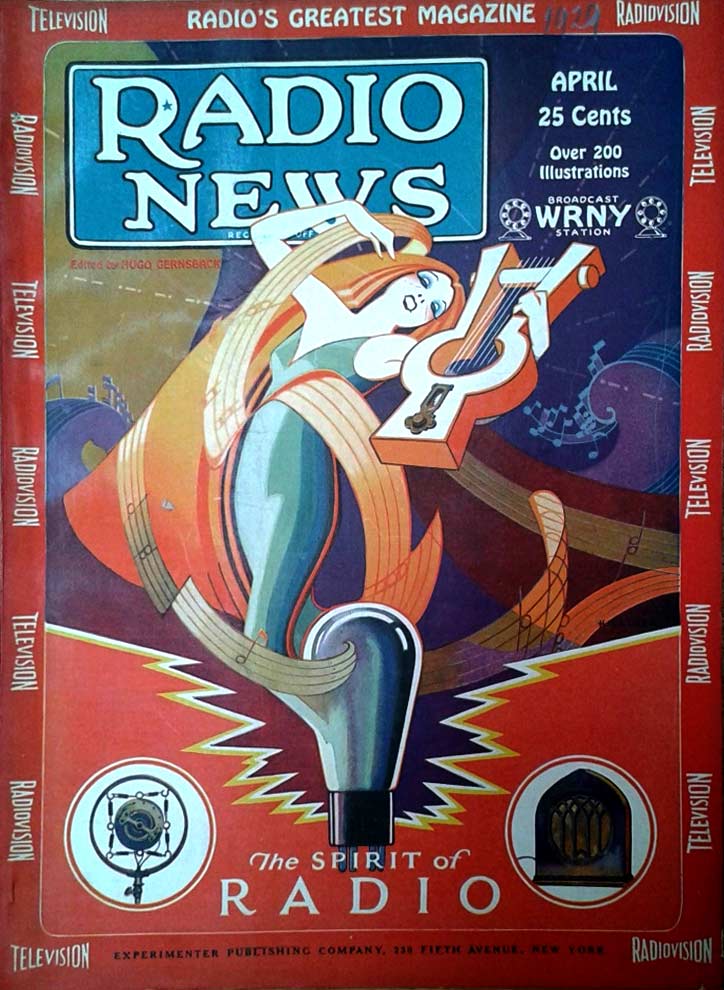

die amerikanische rundfunkzeitschrift “radio news” vom april 1929

mit dank an lioba n., die das cover aus ihrem archiv gefischt hat.

die amerikanische rundfunkzeitschrift “radio news” vom april 1929

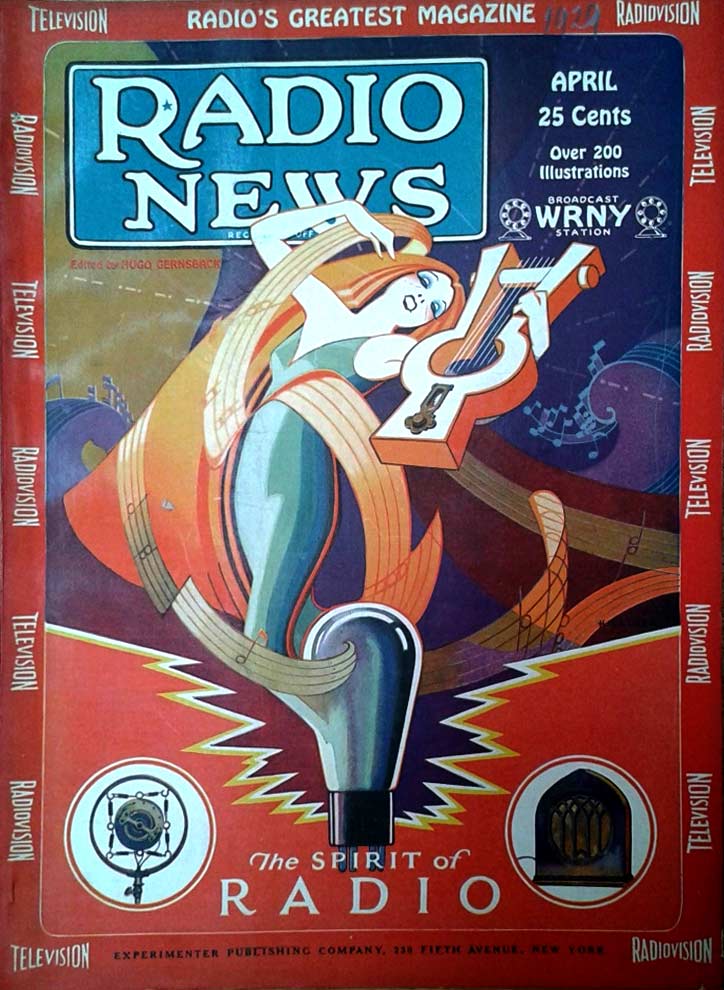

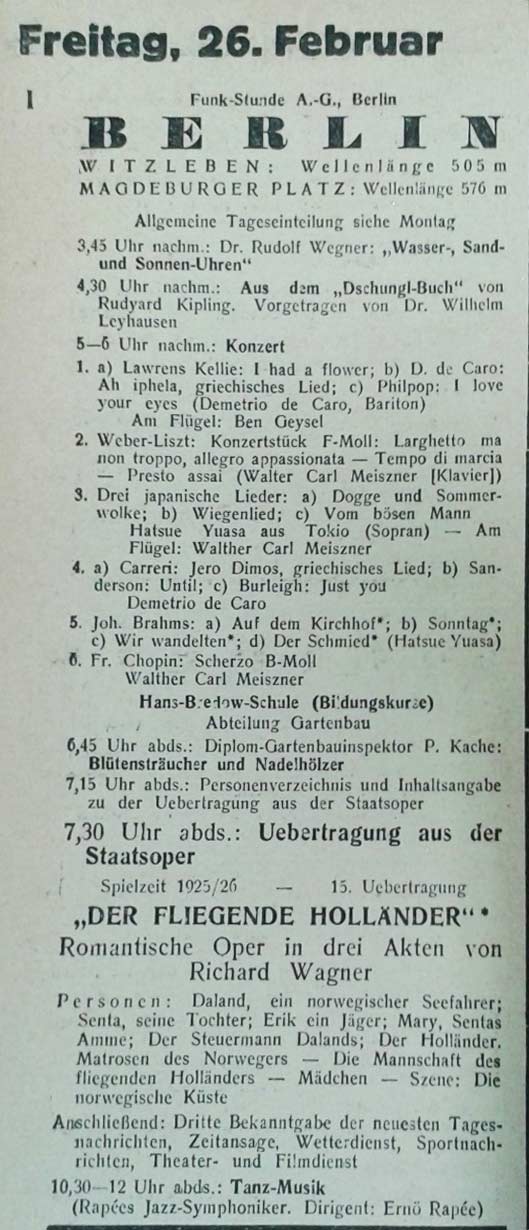

werbung der berliner funk-stunde vom 26.2.1926

bei uns im rundfunk gibt es (wie in zeitungen und im TV) zwei fraktionen: die einen schätzen den hörer/leser/zuschauer als kreativen kritiker und damit mitgestalter des programms. die anderen tun so, als schätzten sie den hörer, können ihn aber zutiefst nicht leiden, weil sie sein ewiges nörgeln satt haben.

als der rundfunk anfing, gab es nur die erste fraktion, denn es fehlten den redaktionen die hörer. die 1926er werbung des vorvorvorvorvorgängers des RBB im bild oben zeigt auch zwei frühe formen von smileys, beide mit kopfhörer.

das ist eins von mehreren ausschnitten aus derselben funkzeitung, nämlich Der deutsche Rundfunk. Rundschau und Programm für alle Funkteilnehmer von vor genau 90 jahren, die eine befreundete kollegin für mich gemacht hat, als sie in ihrem archiv unterwegs war.

werbung für neue hörer

programm der berliner funk-stunde vor genau 90 jahren

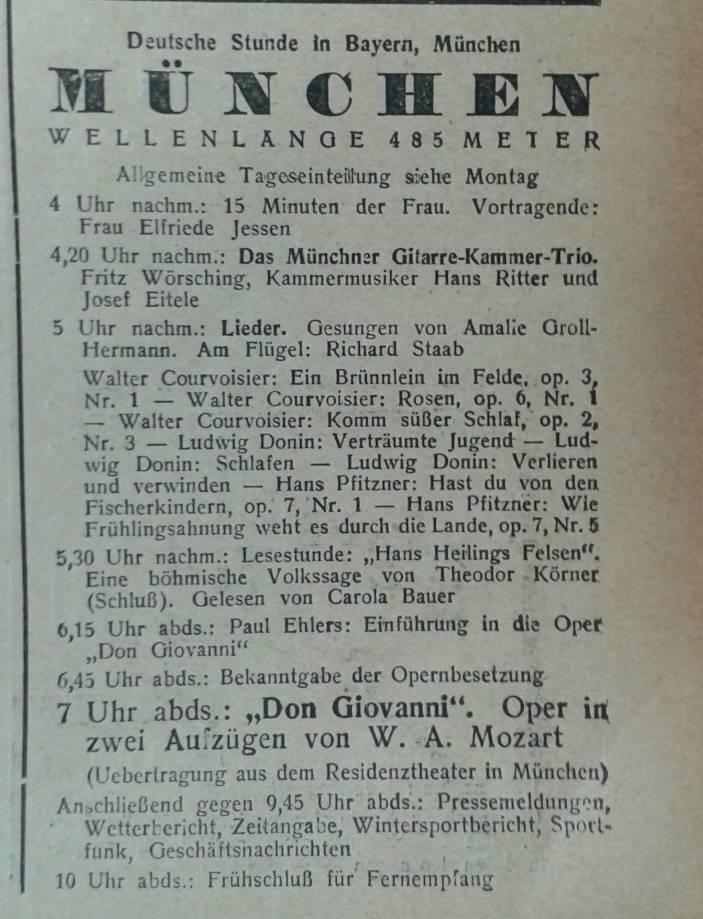

programm münchen vor genau 90 jahren

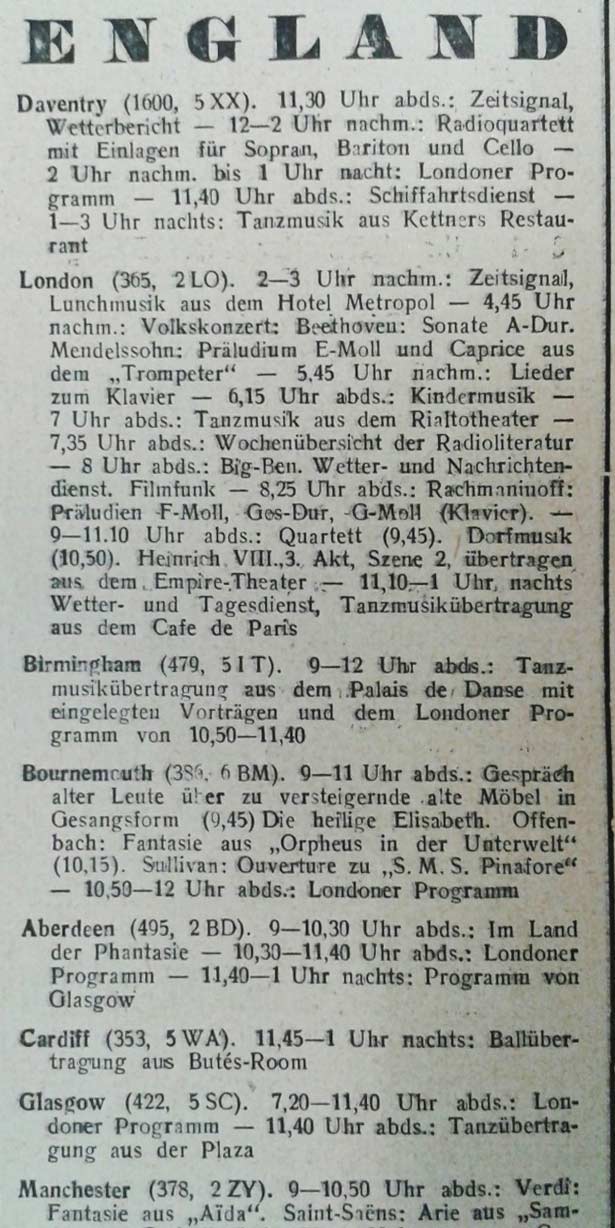

englische sender vor genau 90 jahren

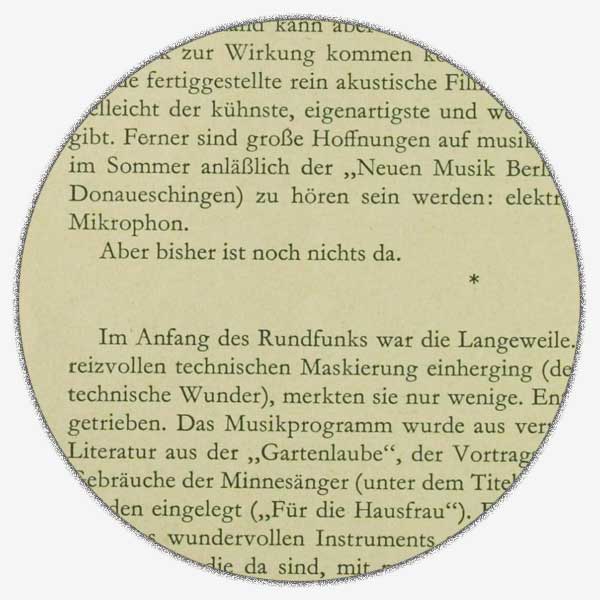

in einem text von 1930 in der zeitschrift der querschnitt schreibt ein 34jähriger mann eine fundamentalkritik am rundfunk. er nennt beispiele wie das requiem von bertolt brecht, die sich den möglichkeiten des rundfunks gut “angepasst” hätten. aber ein eigenes genre – “Eigenkunstwerk” – hätten die sender auch nach 6 jahren noch nicht hervorgebracht. der “rein akustische Film” → weekend von walter ruttmann aus dem jahr 1929 sei immerhin “ein kühner Versuch” gewesen.

“Im Anfang des Rundfunks war die Langeweile. […] Entsetzliche Dinge wurden damals getrieben. Das Musikprogramm wurde aus vermoderten Konzersälen bezogen, Literatur aus der ‘Gartenlaufbe’, der Vortragsteil legte Wert auf die Sitten und Gebräuche der Minnesänger (unter dem Titel ‘Volksbildung’), Legionen Gurken wurden eingelegt (‘Für die Hausfrau’)”

das habe sich gebessert, aber sei noch weit von allem entfernt, was er, der autor sich vorstelle.

wer traute sich so zu schreiben?

hans flesch, ein mediziner aus frankfurt, der ziemlich jung und frech den → ersten hessischen sender aufmischte, dann als intendant nach berlin wechselte, wo der sender “funk-stunde berlin AG” hieß. flesch war nicht nur radikaldemokratisch im umgang mit seinen autoren (brecht, benjamin, adorno) und komponisten (hindemith, sein schwager), sondern suchte besessen nach rundfunk-eigenen ausdrucksformen. seine kritik in der zeitschrift ist also auch eine selbstkritik.

rundfunkpioniere in untersuchungshaft, 1933. foto: bundesarchiv

die steile karriere endete abrupt, als die nazis im januar 1933 die macht ergriffen. die liberalen rundfunkpioniere wurden im laufe des frühjahrs und sommers der reihe nach verhaftet. das foto oben aus dem bundesbildarchiv zeigt flesch als zweiten von rechts, neben kurt magnus im KZ oranienburg. ihm und den anderen wurde der prozess gemacht, jedoch ohne signifikante strafen. als halbjude überlebte flesch den nationalsozialismus nur, weil seine frau arbeiten durfte. am ende des kriegs meldete er sich freiwillig als arzt an die front, baute lazarette auf – und gilt seit april 1945 als verschollen. die amerikaner hätten ihn gern als ersten intendanten des RIAS eingesetzt, aber flesch war wohl längst tot.

tja, und → walter ruttmann, den flesch so lobt, weil er das tonkino gemacht hat, später hörspiel genannt? ruttmann arrangierte sich nicht nur mit den nazis, er produzierte für die UFA NS-filme. mit seinen ästhetischen vorstellungen war er leni riefenstahl ein vorbild. er wurde ihr berater in mehreren blut & boden-filmen. das hätte auch so weiter gehen können, wäre ruttmann nicht 1941 an einer embolie gestorben.

die aufnahme aus dem jahr 1931 in der ausgabe des uhu vom januar 1933 zeigt eine dahinschmelzende junge frau und handelt vorgeblich von der gymnasik zu den entsprechenden rundfunksendungen, die es noch bis in die 1990er jahre gab. der berliner fotograf friedrich seidenstücker wurde rückblickend bekannt durch seine fotos vom kriegszerstörten berlin. hier lässt er sich aus über ähnlichkeiten zwischen mensch und tier. die vergleiche sind so plump, dass ich sie mir hier abzubilden erspare.

was man gut erkennt, ist die kompaktheit des radiogeräts. rundfunk gab es damals 7 jahre in deutschland, und anfangs bestanden die geräte aus einer nur für bastler zu bändigenden einstellelektrik mit frei liegenden röhren und empfangskristall.

heute “liest” man dieses bild anders als damals. wir sehen eine leiche. womit das nur zusammenhängt? …

“Aus der Unendlichkeit des Himmels empfängt die Antenne alles, was singt und klingt, jubelt und kreischt;

aber man vergesse nicht, die Antenne zu erden.”

zeitschrift “das magazin“, oktober 1933

zeitschrift “das magazin“, oktober 1933

neben dem sich selbst (mit dem antennensatz) ironisierenden pathos (weltgebäude, unendlichkeit) fällt an dem artikel auf, dass er keinerlei anspielungen auf den nationalsozialismus zeigt. das mag mit dem herausgeber franz wolfgang koebner, einem juden, zusammenhängen, oder/und damit, dass “szene”zeitschriften wie diese dem goebbels-propagandaministerium erst 1934 auffielen.

hier die ausgabe, in der der artikel erschienen ist. die zeitschrift findet sich, bis 1933 komplett digitalisiert, bei der → illustrierten presse der universität erfurt zusammen mit der sächsischen landesbibliothek dresden. siehe auch → hier bei mir.

zwei riesige funklöcher, wo zu DDR-zeiten das westfernsehen nicht hinreichte.

zwei riesige funklöcher, wo zu DDR-zeiten das westfernsehen nicht hinreichte.

hatte es schon fast vergessen, aber die google-suche erinnerte mich: auf swr2 lief in der sonntagssendung matinée mein “minifeature” über das funkloch. → hier nachzuhören. mein protagonist, den ich dafür interviewt habe, ist der in berlin an der humboldt-universität (lehrstuhl medientheorie) arbeitende jan claas van treeck. es war sein erstes rundfunkinterview, und er hat sich gut geschlagen. seine funklochexpertise stammt aus seinem USA-aufenthalt, wo er die absolut rundfunk- und handyfreie zone kennenlernte.

selbstverständlich darf bei der erörterung des funklochs das tal der ahnungslosen nicht fehlen, → hier der link zum gleichnamigen wikipediaartikel.

“Die Sendung / Rundfunkwoche” vom november 1928

“Die Sendung / Rundfunkwoche” vom november 1928

in dieser letzte woche ersteigerte ich für 1 € diese rundfunkzeitschrift von 1928. sie wurde vom verlag hermann reckendorf, berlin, herausgegeben und war eine der ersten deutschen rundfunkzeitschriften überhaupt, vielleicht sogar die erste. hermann reckendorf geriet nicht nur als jude, sondern auch als verlagschef für progressive zeitschriften mit den nazis in konflikt. sie enteigneten ihn bereits 1933; im selben jahr, wahrscheinlicher aber 1936 nahm sich reckendorf das leben.

in dieser ausgabe, die eher zufällig zu mir (und dadurch jetzt in die wiki commons und dadurch in die wikipedia) kam, gibt es eine werbeanzeige der firma RADIO-WEB. erstaunlicher name! die firma bot alles ums neue medium radio herum an, von katalogen über lehrbücher bis zum kostenlosen aufladen des radio-akkus – denn das ans stromnetz angeschlossene rundfunkgerät kam erst in den 1930er jahren auf. hier die werbung:

“Radio-Web” 65 jahre vor dem world wide web

“Radio-Web” 65 jahre vor dem world wide web

was hatte es damit auf sich? in der anzeige ist die postadresse zu lesen: WEB-Haus, Berlin S42 [also Kreuzberg], Prinzessinnenstr. 16. bei der bildersuche nach dieser adresse findet man nur neue, nach dem krieg gebaute häuser, nichts deutet auf ein web-haus hin. die web-suche nach “radio-web” bringt auch nichts: vor allem kaufangebote für internetradios und tausendfach “web 2.0”. eine suche angesichts eines so prominenten worts (web) ist ähnlich kompliziert wie die nach einem stefan schmidt oder peter brook.

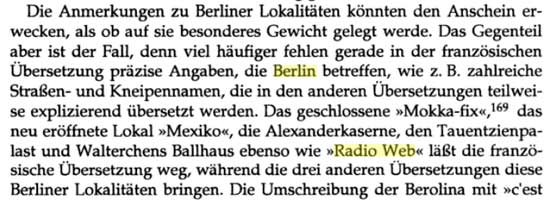

in solchen fällen lohnt sich die suche in den digitalen bibliotheken, zu allererst also bei google books. dort findet man unter der postadresse zwar kein “web-haus”, aber immerhin kein world wide web, sondern den ein oder anderen handwerklichen betrieb, zum beispiel einen, der pharmazeutische geräte herstellte. gibt man in google books wörtlich ein: “berlin radio-web”, so kommt zuerst ein fachbuch über alfred döblins (auch ein jude, der 1933 mit den nazis schwierigkeiten bekam und auswanderte) roman “berlin alexanderplatz“. die autorin, anke detken (heute → literaturprofessorin in göttingen) merkt an, dass einige namen von berliner lokalitäten in der französischen übersetzung des buchs weggelassen wurden, unter anderem die erwähnung des “web-hauses”:

anke detken: döblins berlin alexander platz übersetzt. palaestra, band 299

anke detken: döblins berlin alexander platz übersetzt. palaestra, band 299

in der online lesbaren “fischer klassik plus”-ausgabe von döblins roman findet sich genau diese stelle:

“Gegenüber am Häuschen von Radio Web – bis auf weiteres laden wir einen Akku gratis – steht ein blasses Fräulein …”

in anderen büchern über döblins alexanderplatz werden die derlei lokalitäten näher untersucht; dabei kommt heraus, dass radio-web eine gmbh war. an anderer stelle lese ich, dass es möglicherweise fachliteratur aus diesem radio-web-häuschen gab:

den “H. Büscher” kann ich nirgends finden. führt jetzt auch zu weit…

den “H. Büscher” kann ich nirgends finden. führt jetzt auch zu weit…

zurück zur zeitschrift. sie verstand, für die zeit ganz typisch, unter dem rundfunkhörer den radiobastler. menschen ohne technik-affinität konnten sich für den rundfunk 1928 noch nicht so richtig erwärmen.

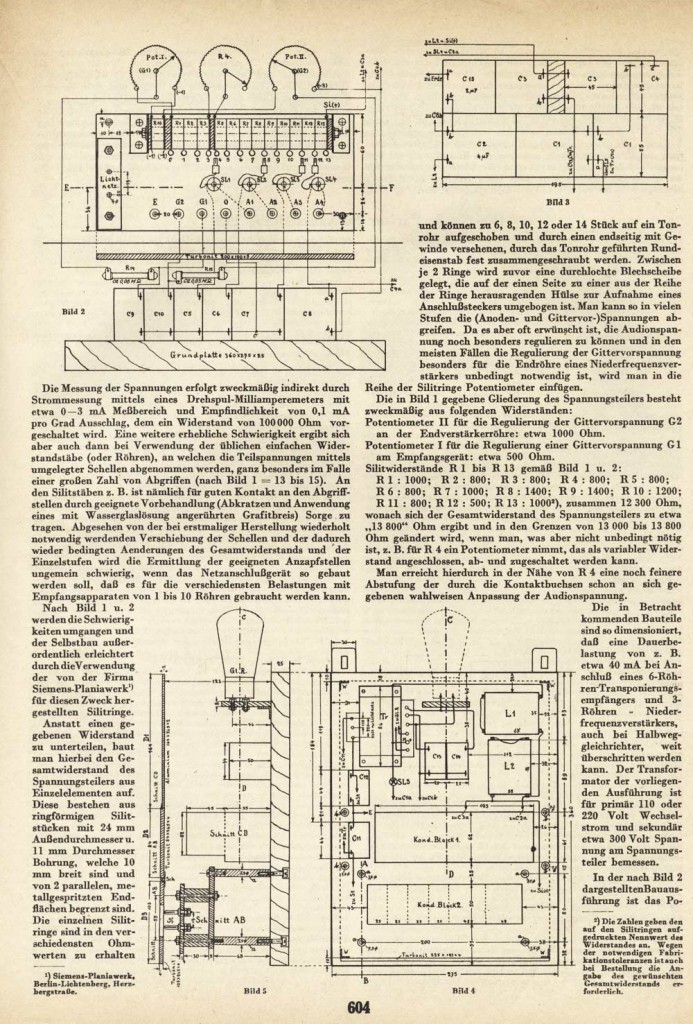

“die sendung”, s. 604: schaltpläne für den radiobetrieb

“die sendung”, s. 604: schaltpläne für den radiobetrieb

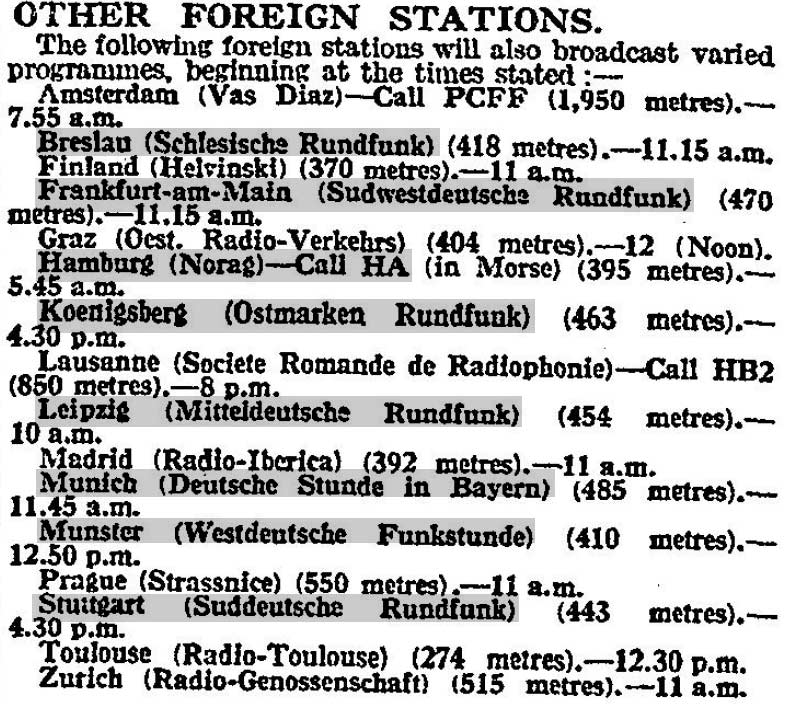

die londoner times listet die deutschen sender unter “sonstige” auf (22. august 1925).

die londoner times listet die deutschen sender unter “sonstige” auf (22. august 1925).

dies ist der früheste eintrag der TIMES, in dem die “deutsche stunde” vorkommt. die hervorhebungen stammen von mir. das dokument habe ich in einige wikipediaartikel eingefügt, u. a. in den über → die deutsche stunde.

titelblatt der ausgabe vom august 1936

titelblatt der ausgabe vom august 1936

typische recherche:

gestern einige wikipediaeinträge mithilfe des bbc hand books 1929 geschrieben. das hand book ist ein wunderbarer reader für frühe, aber nicht ganz frühe rundfunktechnik und -ästhetik.

Fernsehgottesdienste gehen auf Rundfunkübertragungen von Gottesdiensten zurück. Mit diesen hatte die BBC bereits wenige Jahre nach dem Start des Rundfunks 1923 reichlich Erfahrung. Das BBC Hand Book von 1929 widmet den „Broadcasts from Cathedrals“ (Übertragungen aus großen Kirchen) ein eigenes Kapitel, wo unter anderem die Mikrofonierung beschrieben wird:

1923 startete der Rundfunk. Die Rundfunkanstalten trennten schon wenig später den Kontrollraum vom Aufnahmeraum ab. Zuvor standen Schauspieler und Techniker in einem Raum um das Mikrofon herum. 1929 spricht die BBC in ihrem Hand Book erstmals von „‚Mixing‘ Studios“ und erklärt den noch in Anführungszeichen gesetzten Begriff so: In längeren Rundfunkproduktionen wie zum Beispiel Hörspielen, die damals live aufgeführt wurden, gab es zwei Typen von Klangquellen – die Sprechstimmen und die Geräusche. Ursprünglich waren beide in einem Raum untergebracht, aber die Hörer beschwerten sich, bei lauten Effektgeräuschen der Erzählung nicht mehr folgen zu können. Als Konsequenz lagerte der Londoner Sender die „Noise Effects“ (Gewitter durch große Metallfolien, Pferdegalopp durch Stein auf Stein usw.) in einen gesonderten Raum aus; die Effektemacher hörten über Kopfhörer mit, was im Sprecherraum geschah.

Das Konzept war so erfolgreich, dass der Sender große Produktionen Ende der 1920er Jahre mit mehr als drei Studios fuhr. In einem saß ein Orchester, in einem anderen eine Band; auch die Schauspieler wurden in Gruppen getrennt, um verschiedene Akustiken herzustellen. Das Mischpult hieß damals noch „Switchboard“, also Schaltpult.

Als um 1930 das Schneiden von Schallplatten Standardtechnik zum Konservieren von Klängen in guter Qualität war, schossen Plattenfirmen und damit zusammenhängend Musikstudios aus dem Boden

1923 startete der Rundfunk. Bühnenschauspieler und Kabarettisten, die nun im Radio auftraten, fanden das Mikrofon irritierend. Zu einem Mikrofon, statt zu einem Publikum zu sprechen, war gewöhnungsbedürftig; außerdem waren Mikrofone in den späten 1920er Jahren bereits so empfindlich, dass man nicht mehr in sie hineinschreien musste. Das BBC Hand Book von 1929 widmet dem Mikrofon ein eigenes Kapitel mit der Überschrift „My Friend Mike“ (Mike als englische Kurzform für Mikrofon):

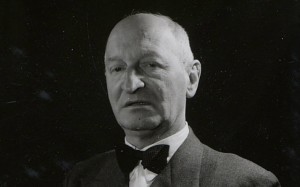

das ist ludwig kapeller, fotografiert 1957 von fritz eschen, gefunden bei der deutschen digitalen bibliothek www.ddb.de; die bilddatei liegt bei der deutschen fotothek [Datensatz-Nr.: obj 70243499] der besuch bei www.deutschefotothek.de in dresden lohnt sich.

das ist ludwig kapeller, fotografiert 1957 von fritz eschen, gefunden bei der deutschen digitalen bibliothek www.ddb.de; die bilddatei liegt bei der deutschen fotothek [Datensatz-Nr.: obj 70243499] der besuch bei www.deutschefotothek.de in dresden lohnt sich.

aber ich wollte von ludwig kapeller erzählen, über den ich wenig weiß; er muss ein sehr junger autor gewesen sein, als er (siehe unten) im UHU-magazin 1926 eine vision von multimedialität, virtual reality und immersion zeichnete, die für eine sehr scharfe beobachtungsgabe sprach. von kapeller ist wenig biografisches bekannt; er war unter anderem schriftleiter in der rundfunkzeitschrift der nazis Der Rundfunk und konnte deswegen nach dem zweiten weltkrieg nicht die steile karriere, zum beispiel bei axel springer, verfolgen, wie er es wünschte. kapeller hat romane geschrieben, vor allem aber in seinen frühen jahren sachtexte über das neue medium rundfunk.

„Der Rundfunk von morgen: ein Druck auf den Knopf, und rauschender Schall, mit Tiefen und Perspektiven; und noch ein Druck: bewegtes Bild, Ton und Klang illustrierend, eine Drehung am Hebel, und England kommt, Boxkampf in London, mit Fäustekrachen und Schmerzensstöhnen, mit den raschen Gesten der Kämpfer; oder Amerika meldet sich, mit Jazz-Band-Synkopen und den schwarzen Gesichtern der ‚Chocolate-Kiddies‘; oder Rom mit Verdiklängen, mit den bunten Bildern italienischer Opern. Oder plötzlich, unheimlich, erleben wir gräßlich im ‚505‘, von meerumpeitschender Rundfunk-Regie irgendwo inszeniert, mit Sirenengeheul und Wogenprall, mit Verzweiflungsschreien, einen Untergang der ‚Titanic‘, nächtliches Bild menschlichen Todeskampfes. Und übermorgen vielleicht: der plastische, farbige, sprechende Rundfunk-Film, Erlebnis mit allen Sinnen erfassend und durch die Technik meistern, daß durch den Druck auf schwarzen Knopf Millionen Erlebenshungriger es sich enthülle.“

Ludwig Kapeller: Rundfunk von morgen, in Uhu, Ullstein Berlin Oktober 1926, S. 70

gerade im rundfunk jahrbuch 1933 gefunden und in den wikipedia-artikel über die geschichte des hörfunks in deutschland reingeschrieben.

Die regionalen deutschen Sender veröffentlichten regelmäßig Programmhefte für im Jahr 1932 den Preis von zwischen 25 und 90 Pfennigen pro Monat:

südlich von offenbach ist ein kleines städtchen namens heusenstamm. dort befindet sich das depot, also das archiv des museums für kommunikation frankfurt/m. ich war jetzt zum zweiten mal da und bin gern dort. diesmal wies mich die dortige expertin für die geschichte der nachrichtentechnik lioba nägele auf ein paar bücher hin, die ich ausleihen konnte und jetzt anfange zu erschließen. eins davon fand ich selbst in der bibliothek, es war offenbar gerade aus einem sammlerkonvolut hereingebracht worden, das Rundfunk Jahrbuch 1933.

das buch ist aus mehreren gründen spannend, unter anderem deswegen, weil es 1932 geschrieben und vermutlich ende 1932/anfang 1933 veröffentlicht wurde, als die nazis noch nicht vollständig an der macht waren. das buch ist stellenweise hochpolitisch, was ich jetzt in den wikipediaartikel über den damaligen, tiefbraunen reichsinnnenminister schrieb. hier einige der für die wikipedia entstandenen texte:

*

*

*